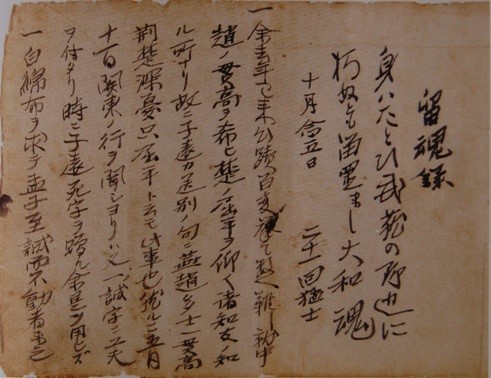

参照(このサイトより引用):http://www.yoshida-shoin.com/torajirou/ryukonroku.html

身はたとひ武蔵の野辺に

朽ちぬとも留とどめ置かまし大和魂

十月念五日 二十一回猛士

朽ちぬとも留とどめ置かまし大和魂

十月念五日 二十一回猛士

訳:

たとえ我が肉体が武蔵国江戸の野辺に朽ち果てたとしても、

日本という神州の行く末を思う我が大和魂だけは、

ずっとこの世に留めておきたい

【第八節】(原文)

一、今日死ヲ決スルノ安心ハ四時ノ順環ニ於テ得ル所アリ

蓋シ彼禾稼ヲ見ルニ春種シ夏苗シ秋苅冬蔵ス秋冬ニ至レハ

人皆其歳功ノ成ルヲ悦ヒ酒ヲ造リ醴ヲ為リ村野歓声アリ

未タ曾テ西成ニ臨テ歳功ノ終ルヲ哀シムモノヲ聞カズ

吾行年三十一

事成ルコトナクシテ死シテ禾稼ノ未タ秀テス実ラサルニ似タルハ惜シムヘキニ似タリ

然トモ義卿ノ身ヲ以テ云ヘハ是亦秀実ノ時ナリ何ソ必シモ哀マン

何トナレハ人事ハ定リナシ禾稼ノ必ス四時ヲ経ル如キニ非ス

十歳ニシテ死スル者ハ十歳中自ラ四時アリ

二十ハ自ラ二十ノ四時アリ

三十ハ自ラ三十ノ四時アリ

五十 百ハ自ラ五十 百ノ四時アリ

十歳ヲ以テ短トスルハ惠蛄ヲシテ霊椿タラシメント欲スルナリ

百歳ヲ以テ長シトスルハ霊椿ヲシテ惠蛄タラシメント欲スルナリ

斉シク命ニ達セストス義卿三十四時已備亦秀亦実其秕タルト其粟タルト吾カ知ル所ニ非ス若シ同志ノ士其微衷ヲ憐ミ継紹ノ人アラハ

乃チ後来ノ種子未タ絶エス自ラ禾稼ノ有年ニ恥サルナリ

同志其是ヲ考思セヨ

蓋シ彼禾稼ヲ見ルニ春種シ夏苗シ秋苅冬蔵ス秋冬ニ至レハ

人皆其歳功ノ成ルヲ悦ヒ酒ヲ造リ醴ヲ為リ村野歓声アリ

未タ曾テ西成ニ臨テ歳功ノ終ルヲ哀シムモノヲ聞カズ

吾行年三十一

事成ルコトナクシテ死シテ禾稼ノ未タ秀テス実ラサルニ似タルハ惜シムヘキニ似タリ

然トモ義卿ノ身ヲ以テ云ヘハ是亦秀実ノ時ナリ何ソ必シモ哀マン

何トナレハ人事ハ定リナシ禾稼ノ必ス四時ヲ経ル如キニ非ス

十歳ニシテ死スル者ハ十歳中自ラ四時アリ

二十ハ自ラ二十ノ四時アリ

三十ハ自ラ三十ノ四時アリ

五十 百ハ自ラ五十 百ノ四時アリ

十歳ヲ以テ短トスルハ惠蛄ヲシテ霊椿タラシメント欲スルナリ

百歳ヲ以テ長シトスルハ霊椿ヲシテ惠蛄タラシメント欲スルナリ

斉シク命ニ達セストス義卿三十四時已備亦秀亦実其秕タルト其粟タルト吾カ知ル所ニ非ス若シ同志ノ士其微衷ヲ憐ミ継紹ノ人アラハ

乃チ後来ノ種子未タ絶エス自ラ禾稼ノ有年ニ恥サルナリ

同志其是ヲ考思セヨ

===========

【第八節】(現代語訳)

一、今日、私が死を目前にして、平穏な心境でいるのは、

春夏秋冬の四季の循環という事を考えたからである。

つまり、農事で言うと、春に種をまき、夏に苗を植え、秋に刈り取り、冬にそれを貯蔵する。

秋、冬になると農民たちはその年の労働による収穫を喜び、酒をつくり、甘酒をつくって、村々に歓声が満ち溢れるのだ。

この収穫期を迎えて、その年の労働が終わったのを悲しむ者がいるというのを聞いた事がない。

私は三十歳で生を終わろうとしている。

未だ一つも事を成し遂げることなく、このままで死ぬというのは、

これまでの働きによって育てた穀物が花を咲かせず、実をつけなかったことに似ているから

惜しむべきことなのかもしれない。

だが、私自身について考えれば、やはり花咲き実りを迎えたときなのであろう。

なぜなら、人の寿命には定まりがない。

農事が四季を巡って営まれるようなものではないのだ。

人間にもそれに相応しい春夏秋冬があると言えるだろう。

十歳にして死ぬものには、その十歳の中に自ずから四季がある。

二十歳には自ずから二十歳の四季が、三十歳には自ずから三十歳の四季が、

五十、百歳にも自ずから四季がある。

十歳をもって短いというのは、夏蝉を長生の霊木にしようと願うことだ。

百歳をもって長いというのは、霊椿を蝉にしようとするような事で、

いずれも天寿に達することにはならない。

私は三十歳、四季はすでに備わっており、花を咲かせ、実をつけているはずである。

それが単なる籾殻なのか、成熟した栗の実なのかは私の知るところではない。

もし同志の諸君の中に、私のささやかな真心を憐れみ、

それを受け継いでやろうという人がいるなら、

それはまかれた種子が絶えずに、穀物が年々実っていくのと同じで、

収穫のあった年に恥じないことになるであろう。